Als der Krieg gegen die Ukraine begann, war sich der Westen ziemlich sicher: Russland wird wirtschaftlich zusammenbrechen. Die EU, die USA, Kanada, Japan und viele weitere Länder haben in den letzten Jahren mehr als 19 umfassende Sanktionspakete (Stand Oktober 2025) geschnürt – jedes davon mit dem Ziel, Moskau finanziell in die Knie zu zwingen. Viele Politiker sagten damals ganz offen, dass Putin irgendwann schlicht das Geld ausgehen würde. Die russische Wirtschaft sollte austrocknen, der Staatshaushalt implodieren und der Krieg dadurch enden.

Doch heute, mehr als zwei Jahre später, wirkt das Bild komplett anders. Offiziellen Zahlen zufolge wächst die russische Wirtschaft überraschend stark, die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig, und viele internationale Beobachter fragen sich: Kann das überhaupt stimmen? Sind die Zahlen geschönt? Oder geht es Russland wirklich besser, als es der Westen erwartet hat? Und noch wichtiger: Gibt es einen Punkt, an dem Putin finanziell nicht mehr weitermachen kann, weil die Wirtschaft tatsächlich kollabiert?

Genau diesen Fragen wollen wir jetzt auf den Grund gehen. Was stimmt denn jetzt wirklich? Wer lügt und wie sieht es wirklich in Russland aus? Und welches Zukunftsszenario gibt es für die russische Wirtschaft, wenn der Krieg zu Ende ist?

Boom auf Pump – wie Russland seine Wirtschaft hochfährt

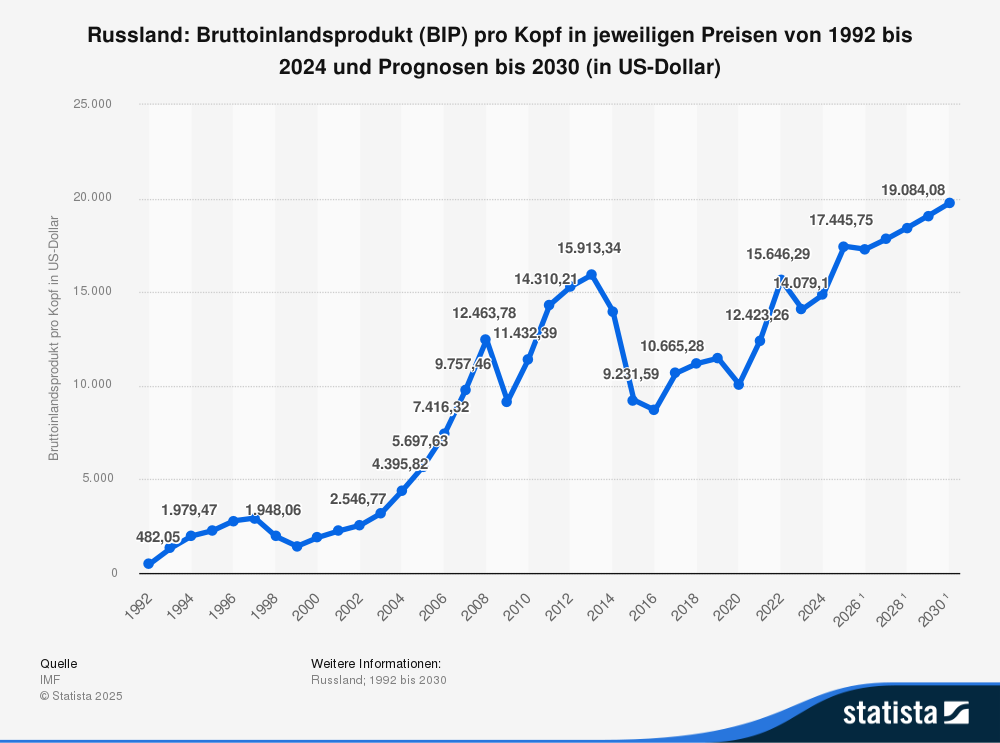

Russland präsentiert aktuell beeindruckende Wachstumszahlen. Das BIP stieg im Jahr 2023 deutlich, 2024 erneut. Viele internationale Prognosen, die einen zweistelligen Einbruch erwartet hatten, lagen damit komplett daneben. Wenn du nur diese Zahlen betrachtest, könnte man denken: „Russland kommt mit allem erstaunlich gut zurecht.“ Doch die Sache ist deutlich komplexer.

Hinter diesem Wachstum steckt nämlich keine innovative, moderne Wirtschaft – sondern ein massiver Umbau hin zu einer Kriegswirtschaft. Der Staat pumpt enorme Summen in die Rüstungsindustrie, finanziert neue Fabriken, erhöht Soldlöhne und füllt die Auftragsbücher mit Projekten, die in Friedenszeiten nie existieren würden. Ein großer Teil des Wachstums entsteht also nicht durch gesunde Produktivität, sondern durch staatlich erzeugte Übernachfrage.

Vor dem Krieg lagen Russlands Militärausgaben bei geschätzten 3–4 % des BIP. Heute liegen sie bei deutlich über 7 %, in manchen Schätzungen sogar noch höher. Das ist ein Niveau, das man eher aus Sowjetzeiten kennt. Und das bedeutet: Ein riesiger Teil der Wirtschaft arbeitet nicht für Wohlstand oder Export – sondern für Panzer, Raketen, Munition und Militärlogistik. Das ist auch ein Weg, den man in den meisten NATO-Staaten zukünftig bestreiten will.

Doch welche Auswirkungen hätte das auf die russische Wirtschaft und das Wohlstandsniveau der Bevölkerung?

Inflation, Zinsen und der Preis für den Boom in Russland

Damit diese Kriegswirtschaft stabil läuft, kauft der Staat extrem viel ein. Das führt zu hohen Preisen und einem völlig überhitzten Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist ungewöhnlich niedrig – nicht, weil alle Branchen florieren, sondern weil Hunderttausende Menschen im Militär oder in kriegsnahen Bereichen arbeiten. Dazu kommen die vielen, die das Land verlassen haben (müssen) und im Krieg kämpfen.

Russlands Zentralbank musste die Leitzinsen mehrfach drastisch anheben – zeitweise lag der Zinssatz bei über 20 %, heute immer noch bei einem Niveau, das die zivile Wirtschaft massiv bremst. So hohe Zinsen sorgen dafür, dass:

- Kredite für Unternehmen kaum noch leistbar sind,

- Investitionen in moderne Produktion ausgebremst werden,

- Hypotheken für normale Bürger unerschwinglich werden,

- kleine und mittlere Betriebe kaum noch wachsen können.

Für die breite Bevölkerung bedeutet dies eine stille, aber spürbare Form der Wohlstandsvernichtung. Zwar steigen die Löhne, aber nicht schnell genug, um die Inflation, die steigenden Preise und die teuren Kredite auszugleichen.

Wir jammern über die Inflation der letzten Jahre, Russland kämpft regelmäßig damit. Die Folgen sind für die Bevölkerung natürlich enorm. Wer Kapital hat, kann durch die hohen Zinsen gutes Geld verdienen, wer keines hat, kämpft ständig gegen die Preiserhöhungen und hat, bei solchen Zinssätzen, real gesehen keine Chance, jemals Eigentum aufzubauen.

Kurz gesagt: Die Kriegsindustrien und vermögende Personen verdienen gut – viele andere bleiben zurück.

Gehen wir nun näher darauf ein, wie Russland sich bei dieser Inflation und den hohen Zinsen das leisten kann. Russland leiht sich zwar Geld, aber nicht im großen Stil, sondern hauptsächlich von inländischen Investoren, durch ausgegebene Staatsanleihen und Staatsfonds. Der Großteil des Geldes stammt jedoch eindeutig aus den Einnahmen aus dem Energiesektor und den Steuern darauf.

Energie: Wir finanzieren die Ukraine – und gleichzeitig Russland

Ein besonders heikler Punkt darf in deinem Artikel nicht fehlen: die Rolle Europas bei der Finanzierung dieses Krieges.

Auf der einen Seite unterstützt der Westen die Ukraine finanziell und militärisch. Auf der anderen Seite kauft Europa – teilweise direkt, teilweise indirekt – weiterhin russische Energie. Zwar hat die EU den Anteil russischen Pipeline-Gases massiv gesenkt, doch bei Flüssiggas (LNG) hat sich eine paradoxe Situation entwickelt: Viele EU-Staaten kaufen heute mehr russisches LNG als vor dem Krieg. Dazu kommen Ölimporte über Drittstaaten, etwa Indien, das russisches Öl billig kauft, verarbeitet und als raffiniertes Produkt nach Europa exportiert.

Faktisch bedeutet das: Der Westen finanziert den Verteidigungskrieg der Ukraine – und gleichzeitig trägt er über Energieimporte dazu bei, dass Russland den Krieg weiterführen kann.

Das klingt absurd, ist aber die Realität eines globalen Marktes, in dem Energieflüsse nicht einfach politisch verschoben werden können.

Diese Einnahmen sind für Russland lebenswichtig. Ohne sie könnte der Staatshaushalt die massiv gestiegenen Ausgaben nicht stemmen. Gleichzeitig sind diese Einnahmen aber geringer als früher, weil Russland große Rabatte geben muss, um Käufer im globalen Süden zu finden. Langfristig sinkt dadurch die finanzielle Schlagkraft des Landes.

Leider ist es so, dass durch die Unterstützung der Ukraine und den Kauf von Energie aus Russland der Krieg finanziell gesehen verlängert wird.

Doch wie geht es weiter, wenn der Krieg aus welchen Gründen auch immer beendet werden sollte? Wie würde es dann mit der russischen Wirtschaft weitergehen?

Wenn der Krieg Russland gegen die Ukraine endet: Was bleibt von dieser Wirtschaft übrig?

Die entscheidende Frage lautet: Was passiert nach dem Krieg?

Eine Wirtschaft, die über Jahre auf Rüstung, Staatsaufträge und hohe Zinsen gebaut wurde, steht danach vor enormen Herausforderungen.

Wenn die Nachfrage nach Waffen abrupt endet – egal durch Friedensvertrag oder Erschöpfung –, bedeutet das:

- massive Überkapazitäten in der Industrie,

- ganze Regionen, deren wichtigste Arbeitgeber plötzlich wegfallen,

- ein drastischer Rückgang staatlicher Investitionen,

- Arbeitslosigkeit und Strukturbrüche.

Militärische Produktion lässt sich nur äußerst schwierig in zivile Projekte umwandeln. Panzerfabriken produzieren nicht einfach Kühlschränke oder Autos. Es gibt historische Beispiele – weltweit –, und sie zeigen alle das Gleiche: Kriegsindustrie schrumpft nach Konflikten fast immer, und die Gesellschaft zahlt den Preis.

Dazu kommt: Russland ist zunehmend technologisch abgehängt. Sanktionen verhindern den Import vieler moderner Maschinen, Softwarelösungen und Halbleiter. Während man im Krieg noch über Umwege Ersatz beschaffen kann, ist dieser Mangel langfristig ein echter Bremsklotz für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

Kurz gesagt: Der Tag nach dem Krieg wird der Moment, in dem die Strukturprobleme, die Russland heute überdeckt, sichtbar werden.

Russland ist dann gezwungen, weiter zu investieren – falls noch genügend Kapital vorhanden ist –, damit die Wirtschaft nicht völlig zusammenbricht. Zum Beispiel in Infrastruktur oder Bauprojekte.

Sanktionen: kein Knopf, der alles stoppt – aber ein ständiger Bremsklotz

Viele im Westen hatten 2022 gehofft, die Sanktionen würden den Krieg rasch unfinanzierbar machen. Das ist nicht passiert. Russland ist nicht kollabiert. Doch das heißt nicht, dass die Sanktionen wirkungslos sind.

Was sie tatsächlich tun:

- Sie senken die Energieerlöse dauerhaft.

- Sie erschweren Investitionen in moderne Technologie.

- Sie verhindern Wachstum in Hightech-Sektoren.

- Sie isolieren russische Banken und Unternehmen von internationalen Geldflüssen.

- Sie schaffen langfristig höhere Kosten und geringere Produktivität.

Sanktionen stoppen keinen Krieg. Aber sie sorgen dafür, dass ein Land mit jedem Monat ein Stück mehr wirtschaftliche Substanz verliert. Durch die Investitionen des Staates in Rüstung wird wenig langfristiger Mehrwert geschaffen, abgesehen von einigen technologischen Entwicklungen. In Kriegsphasen liegt der Fokus jedoch leider nicht immer auf Forschung, sondern es wird einfach versucht, den starken Bedarf an Kriegsmaterial zu decken.

Fazit: Wie stark ist Russland wirklich?

Die russische Wirtschaft wirkt stark – aber sie ist stark aus den falschen Gründen. Sie wächst, weil der Staat sie mit Kriegsaufträgen aufbläht. Sie hält sich über Wasser, weil Energie weiterhin verkauft wird. Und sie überlebt, weil die Bevölkerung die Last hoher Preise und hoher Zinsen trägt.

Wenn du in den Medien hörst, dass Putin das Geld ausgeht, stimmt das so nicht und das wird sich auch nicht ändern, solange sie diese enormen Erträge aus dem Energiesektor haben. Doch langfristig ist dieses Modell nicht tragfähig. Es ist ein Boom auf Pump, und die Rechnung kommt erst später.

Der entscheidende Punkt ist nicht, wie stark Russland heute ist – sondern wie es nach dem Krieg aussieht.

Und genau dort beginnt das wirtschaftliche Risiko für Moskau: Wenn die Kriegsindustrie nicht mehr gebraucht wird, wenn Energieerlöse weiter sinken und wenn die staatlichen Ausgaben zurückgefahren werden müssen, wird sich zeigen, wie viel von dieser „Stärke“ wirklich Substanz hat.

Russland kann hoffen, dass nach einem Krieg alle „schnell verzeihen” und die Energie wieder direkt und zu höheren Preisen in Russland kaufen. Ob und wie schnell das der Fall sein wird, wird sich zeigen.

Langfristig gesehen ist die Situation für Russland, oder besser gesagt für die Bevölkerung, definitiv nachteilig, weil mit jedem Kriegsjahr die Bevölkerung durch die hohen Zinsen keine Chance hat, Eigentum aufzubauen. Dadurch steigt die Abhängigkeit vom Staat und es führt dazu, dass gerade junge Fachkräfte das Land verlassen, weil sie keine Zukunft mehr sehen.

Im Gegensatz dazu profitieren die Reichen durch Korruption, Investitionen in Energie und Kriegwirtschaft sowie durch Preissteigerungen bei Eigentum.

Das ist das eigentliche Problem Russlands: nicht die Situation heute, sondern die in einigen Jahren.

Krisenzeiten verschieben Vermögen nach oben.