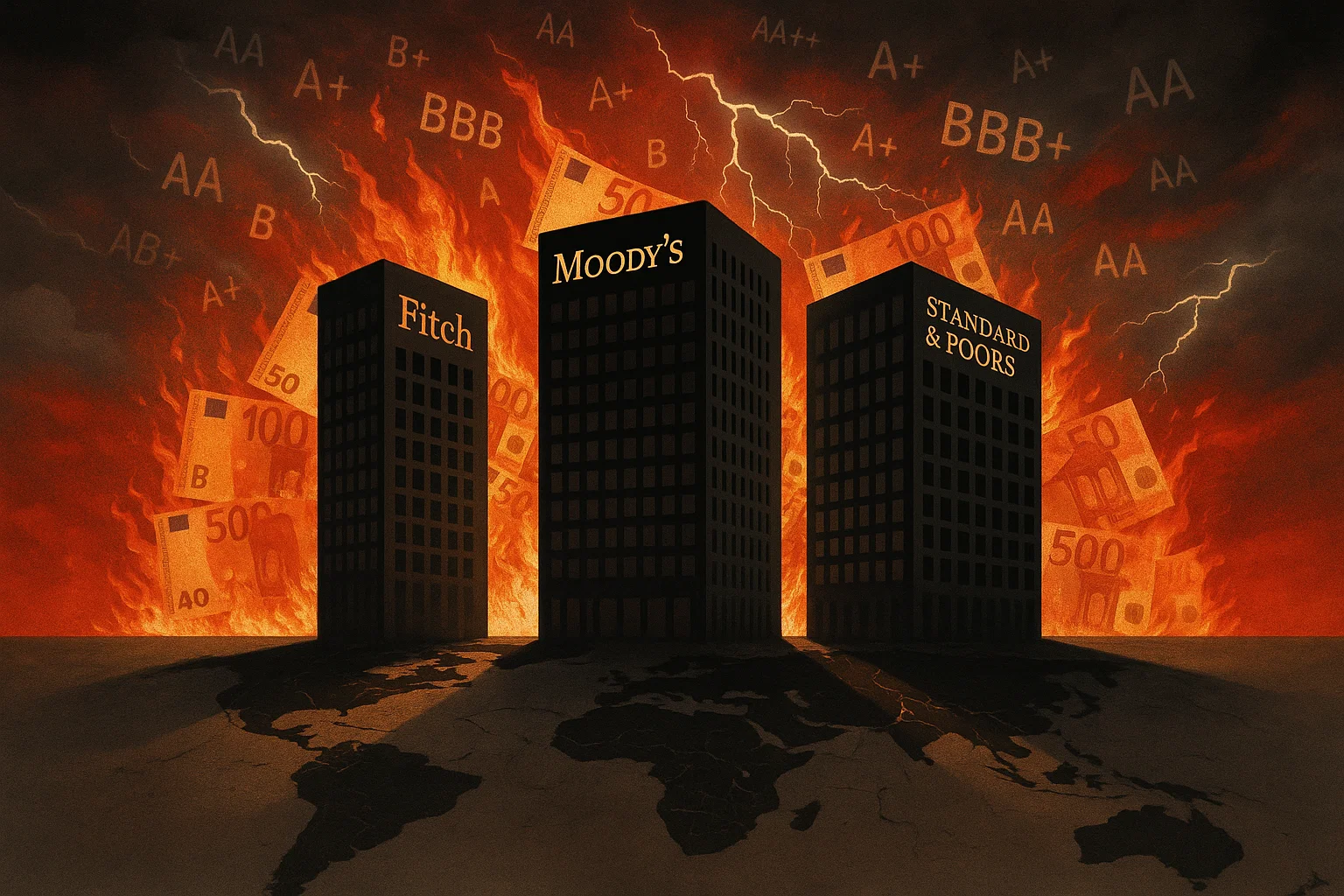

Drei Firmen. Drei Buchstaben. Und eine riesige Macht. Was klingt wie der Anfang eines Thrillers, ist in Wirklichkeit bittere Realität auf den internationalen Finanzmärkten.

Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch gehören zu den bekanntesten Rating-Agenturen der Welt. Sie vergeben Noten für Staaten, Banken und Unternehmen. AAA heißt: sicher. D heißt: fast wertlos. Und zwischen diesen Noten entscheidet sich oft, ob ein Land Milliarden an Zinsen sparen kann oder am Rand der Pleite steht.

Ein besonders bekanntes Beispiel: Griechenland. Als die Ratingagenturen das Land in der Eurokrise herabstuften, brach das Vertrauen der Märkte schließlich vollständig zusammen. Die Zinsen für Staatsanleihen explodierten, und das Land rutschte tiefer in die Krise. Millionen Menschen litten unter den Sparmaßnahmen.

Auch wenn das Ganze natürlich viele Gründe hatte und letztlich eine zu hohe Verschuldung im Vorfeld einen großen Teil der Schuld trägt, muss man sich immer vor Augen halten, dass das offizielle Ranking der Kreditwürdigkeit eines kompletten Staates von privaten US-Firmen erstellt wird, die für ihre Urteile keine politische Verantwortung tragen.

Doch was machen Rating-Agenturen eigentlich genau? Und wie kann es sein, dass sie so viel Macht haben – obwohl sie immer wieder falsch lagen?

Was machen Rating-Agenturen?

Rating-Agenturen bewerten die Kreditwürdigkeit von Staaten, Unternehmen oder Finanzprodukten. Ihre Aufgabe ist es, Investoren eine Einschätzung zu geben, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Schuldner seine Schulden zurückzahlen kann.

Was bedeuten die Kreditratings AAA, usw.?

Die Bewertungen reichen von AAA (beste Qualität) bis D (zahlungsunfähig). Je schlechter das Rating, desto höher die Zinsen, die ein Schuldner zahlen muss. Denn höheres Risiko bedeutet: Investoren wollen mehr Rendite.

Die Bewertung ist je nach Rating-Agentur etwas anders, aber insofern gleich, als dass die Buchstaben A bis D verwendet werden. Zusätze wie Plus/Minus (S&P/Fitch) oder Zahlen (Moody’s) bieten eine noch feinere Abstufung.

Beispiele:

| Rating | Bedeutung |

|---|---|

| AAA | höchste Bonität |

| Aa1 oder AA+ | sehr gute Bonität |

| A1 oder A+ | gute Bonität |

| Baa1 / BBB+ | befriedigende Bonität |

| Ba1/BB bis C | spekulativ / Junk |

| D | Zahlungsausfall |

Die Kritik und das Problem an den Ratings

Das Problem für uns alle, sollte es uns auch einmal treffen, ist: Ein eventuell schlechteres Rating für Staatsschulden bedeutet am Ende zum Beispiel:

– Höhere Zinslast für den Staat

– Weniger Spielraum für Investitionen

– Sparprogramme, Steuererhöhungen oder Leistungsabbau

Passend dazu habe ich hier einen Artikel zum Thema Staatsschulden Deutschlands.

Das Problem: Diese Bewertungen sind nicht objektiv. Und sie sind nicht neutral.

Das „Issuer Pays“-Modell: Ein klarer Interessenkonflikt

Ein großer Kritikpunkt ist das sogenannte „Issuer Pays“-Modell. Das bedeutet:

Diejenigen, die bewertet werden wollen, zahlen selbst für das Rating.

Ein Staat oder Unternehmen, das ein gutes Rating will, bezahlt also die Agentur. Klingt schräg? Ist es auch. Eigentlich sollte eine solche Bewertung eine unabhängige Unterstützung für Anleger sein, um die Kreditwürdigkeit zu beurteilen.

Es entsteht ein offensichtlicher Interessenkonflikt: Wer zahlt, bekommt womöglich eine bessere Bewertung.

Und das ist kein konstruierter Fall: Es gibt bereits Berichte zur Finanzkrise, in denen Investmentbanken gezielt Druck auf Ratingagenturen ausübten, um bessere Ratings für ihre Produkte zu erhalten. Die Ratingagenturen haben dem nachgegeben, aus Angst, Aufträge zu verlieren.

„We rate every deal. It could be structured by cows and we would rate it.“

(S&P-Analyst 2006)

Rating-Agenturen und die Finanzkrise 2008: Das große Versagen

In der Finanzkrise 2008 zeigte sich, wie fatal diese Interessenkonflikte sein können. Hochriskante Finanzprodukte wie Subprime-Hypotheken (Hauskredite an Kreditnehmer mit schlechter Bonität), die gebündelt als Collateralized Debt Obligations (CDOs) weiterverkauft wurden, erhielten Bestnoten (AAA). Später stellte sich jedoch heraus, dass sie fast wertlos waren.

Selbst Lehman Brothers, die Investmentbank, die 2008 spektakulär zusammenbrach, hatte noch kurz vor ihrer Insolvenz ein gutes Rating – ein weiteres Beispiel dafür, wie trügerisch diese Bewertungen sein können.

Die Rating-Agenturen hatten versagt. Sie hatten mit ihren Bewertungen die Krise nicht verhindert, sondern sogar mit ausgelöst. Trotzdem tragen sie kaum Verantwortung. S&P wurde 2015 zu einer Strafe von rund 1,4 Milliarden US-Dollar verurteilt, Moody’s zahlte 2017 ebenfalls 864 Millionen US-Dollar. Das ist ein kleiner Betrag, wenn man sich den Schaden anschaut, den die Finanzkrise angerichtet hat.

Die Macht, ganze Staaten zu beeinflussen

Rating-Entscheidungen haben reale Konsequenzen. Wenn ein Staat wie Italien, Spanien oder Frankreich ein schlechteres Rating bekommt, steigen sofort die Zinsen. Neue Kredite werden teurer. Der Druck auf die Politik steigt.

Und das alles, weil ein paar Analysten bei einer privaten Agentur ein paar Noten ändern.

Diese Agenturen haben dadurch de facto politischen Einfluss – ohne demokratische Kontrolle. Sie können Investoren nervös machen, Märkte in Unruhe versetzen und die Handlungsfähigkeit von Regierungen einschränken.

Notenbanken in der Kritik: Abhängigkeit von Ratings

Als ob das alles noch nicht genug wäre: Auch Notenbanken wie die EZB (Europäischen Zentralbank) oder Fed (Federal Reserve) verlassen sich auf diese Ratings. Oft hängt es vom Rating ab, ob eine Anleihe als Sicherheit bei der Zentralbank hinterlegt werden darf oder nicht. Es ist zwar nicht der alleinige Entscheidungsgrund, aber ein Faktor neben den eigenen Modellberechnungen und internen Bonitätsschätzungen, die die EZB verwendet.

Das heißt: Private US-Firmen beeinflussen indirekt sogar unsere Geldpolitik.

Gibt es Alternativen zu den Kreditratings?

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Europa eine eigene Rating-Agentur braucht. Eine unabhängige, nicht gewinnorientierte Institution, die nicht nach dem Prinzip „Wer zahlt, bekommt die Note“ arbeitet.

Doch passiert ist wenig. Die drei US-Giganten haben den Markt fest im Griff. Über 90 % aller Bewertungen weltweit kommen von ihnen. Kleine Anbieter haben kaum eine Chance.

Zwar gab es nach der Finanzkrise erste Vorstöße durch die Unternehmensberatung Roland Berger, letztendlich ist das Projekt jedoch aufgrund fehlender Finanzierung gescheitert. Viele Investoren hatten Angst, sich mit den bereits am Markt etablierten Akteuren zu messen.

Inzwischen gibt es erste Ansätze, neue Ratingmodelle auf Basis von offenen Daten, künstlicher Intelligenz oder unabhängigen Forschungsinstituten zu entwickeln – doch bislang fehlt es auch diesen Alternativen an Marktmacht und breiter Akzeptanz.

Fazit: Wachsam bleiben statt blind vertrauen

Rating-Agenturen spielen eine zentrale Rolle im globalen Finanzsystem. Sie entscheiden über Zinsen, Risiken, Vertrauen. Natürlich ist es wichtig und richtig, dass es Ratings gibt, die möglichst unabhängig erstellt werden sollten. Aber letzten Endes sind die großen Player private Firmen mit wirtschaftlichen Interessen – und trotzdem verlassen sich Staaten, Investoren und Notenbanken auf ihre Urteile.

Wer sich mit Geld, Anleihen oder Politik beschäftigt, sollte das wissen. Und ihre Bewertungen immer mit Vorsicht genießen.

Denn am Ende sind es nur Noten. Von Firmen, die bereits katastrophal falsch lagen – letzten Endes deckt sich das Ganze mit Analysten im Bereich der Aktien. Auch hier gibt es viele schwarze Schafe, aber das ist Thema eines anderen Artikels.